Introducción

Las unidades de cuidados coronarios surgieron a principios de la década de los 601 con la finalidad de mejorar el manejo agudo de pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) con elevación del ST y tras la creación e implementación de la monitorización cardíaca continua, la reanimación cardiopulmonar y la desfibrilación externa, para la vigilancia, detección precoz y atención de arritmias letales en la fase aguda del IAM2.

Gradualmente, el enfoque de estas unidades fue evolucionando, adaptando su estructura y funciones para atender a pacientes con afecciones cardíacas no isquémicas, principalmente aquellos con insuficiencia cardíaca severa y arritmias, así como a quienes se sometían a procedimientos invasivos complejos. En la actualidad, estas unidades han evolucionado para convertirse en unidades de críticos cardiovasculares (UCC) en un sentido más extenso. El enfoque contemporáneo de la cardiología intensiva, centrado en una “intervención temprana y activa” del paciente cardíaco agudo crítico, ha sido fundamental para la disminución de complicaciones iniciales y una notable reducción de la mortalidad1.

La organización del sistema sanitario es heterogénea en toda Europa y esto tiene consecuencias importantes en la prestación de la atención cardiovascular aguda entre diferentes países1. Existen grandes diferencias en función del tipo y la capacidad del centro hospitalario, la distribución y las disposiciones técnicas y la dependencia médica e interacción con otras especialidades como cuidados críticos generales, cuidados intensivos cardiotorácicos, medicina interna y medicina de emergencia3.

En España, y en consonancia con lo que ocurre en el resto de Europa, la primera unidad de cuidados coronarios se crea en el año 1969, en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. A partir de ese momento, van creándose en el territorio nacional unidades de similares características y con el mismo enfoque. Sin embargo, otras unidades de cuidados críticos generales integran pacientes cardiológicos con lo que la existencia de UCC no es homogénea y depende de iniciativas concretas de los distintos hospitales del país.

Las enfermeras siempre han tenido un papel fundamental en este tipo de servicios. Desde el inicio de las unidades coronarias se les asignó el rol de vigilar, para así identificar de forma temprana las complicaciones del paciente con IAM y favorecer la intervención precoz4.

Posteriormente, con la evolución de estas unidades hasta la actualidad, ese rol se ha mantenido; sin embargo, la alta tecnificación y las innovaciones que se han ido implementado han generado un aumento de las competencias requeridas por parte de las enfermeras. A pesar de eso, el desarrollo de la profesión no ha podido materializar un área de especialización de enfermería que permita garantizar unos cuidados al paciente cardíaco agudo y crítico de calidad y con seguridad. Ha sido gracias a la formación continuada y de posgrado, que se ha ido cubriendo esta necesidad formativa, lo que ha permitido tener enfermeras expertas en el cuidado del paciente cardíaco agudo. Sin embargo, sería deseable la normalización de esta formación de un modo consensuado mediante la especialización de la enfermera en esta área3.

El estudio Mapa de Recursos de Enfermería en Cardiología (MAREC), realizado en el año 2018, surgió ante la necesidad de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC) de identificar las competencias y el grado de autonomía de las enfermeras que trabajan en distintas áreas específicas de la cardiología: hemodinámica, electrofisiología, insuficiencia cardíaca y rehabilitarehabilitación cardíaca, a las que se añadió posteriormente el área de hospitalización. Este estudio permitió conocer la distribución de recursos asistenciales en el ámbito nacional, así como los recursos humanos, carencias y posibles medidas de mejora en estas cinco áreas específicas5. El área de críticos cardiovasculares no fue abordada, quedando pendiente su desarrollo en una etapa posterior.

Tras más de cincuenta años de desarrollo de las unidades donde ingresan pacientes cardíacos agudos, es necesario conocer cuál es la realidad en cuanto a recursos estructurales, humanos y organizativos en general en España, con la intención de explorar hacia dónde hemos evolucionado, tanto respecto a las unidades, como al perfil de los pacientes que se tratan en ellas.

El estudio MAREC Críticos se inició mediante la creación de un grupo de trabajo dentro de la sección de críticos cardiovasculares de la AEEC formado por una coordinadora general y seis miembros vinculados profesionalmente al área de críticos y de diferente localización geográfica.

El objetivo del presente estudio es describir los recursos y la organización de las unidades de críticos cardiovasculares a nivel nacional, con la finalidad de conocer la situación real en la que se encuentran las enfermeras en dicho ámbito.

Material y métodos

Diseño del estudio

Estudio observacional, descriptivo, transversal y multicéntrico llevado a cabo entre noviembre de 2022 y marzo de 2024.

Sujetos de estudio

Tras consultar el Catálogo Nacional de Hospitales (CNH 2023) se incluyeron todos los centros hospitalarios tanto públicos como privados de España que estaban dotados de UCC o en su defecto prestaban atención sanitaria a pacientes críticos cardiovasculares. Por otro lado, se excluyeron aquellos centros que no respondieron íntegramente al cuestionario o no accedieron a participar en el proyecto.

Posteriormente, se localizó al responsable de enfermería de la unidad y su correo electrónico de contacto, a través del mismo hospital o mediante referencia de terceros. Se intentó contactar con los profesionales de los centros que no completaron la encuesta enviando hasta tres recordatorios. El proceso de reclutamiento finalizó en marzo de 2024.

Recogida de variables

Para llevar a cabo la recogida de datos, se elaboró un formulario ad hoc en formato digital (Google Forms) que constaba de 129 preguntas cerradas con respuesta múltiple y de carácter autoadministrado, donde se indagaban cuestiones acerca de la organización y dotación de las UCC de dichos centros.

Las preguntas fueron consensuadas por todos los miembros del grupo de críticos, que tenían casuísticas diferentes en sus unidades, para abordar el mayor número de realidades posibles. A su vez, para asegurar que no había diferencias de interpretación ni de comprensión en relación con las preguntas del cuestionario, se realizó una prueba piloto en los hospitales de los autores.

El cuestionario estaba distribuido en siete bloques: contactos y datos generales del hospital y servicio de cardiología (15 preguntas), unidad de agudos/críticos cardiovasculares (24 preguntas), datos estadísticos/asistenciales (18 preguntas), recursos humanos (39 preguntas), formación (13 preguntas), recursos materiales (2 preguntas) y aspectos organizativos (18 preguntas).

Posteriormente, se diseñó una carta de presentación que, unida al cuestionario, se envió por correo electrónico a los responsables de las diferentes unidades. Las respuestas obtenidas se volcaron a una base de datos codificada para su tratamiento estadístico posterior.

Análisis estadístico

Los datos recogidos fueron sometidos a un análisis estadístico descriptivo a través del programa STATA®. Se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk para conocer la distribución de normalidad de las variables continuas. Las variables categóricas se expresaron con frecuencias absolutas y porcentajes. En las variables cuantitativas se usó la media con desviación estándar cuando la distribución era normal y la mediana junto con el rango intercuartílico cuando no seguían criterios de normalidad.

Consideraciones éticas

Se informó a todos los participantes del estudio y se solicitó su aceptación para la realización del cuestionario. El tratamiento de los datos es anónimo y, aunque se identifican todos los centros participantes, los datos son expresados de manera global, por lo que no es posible relacionar los resultados con los diferentes centros.

Los miembros del grupo de trabajo del MAREC Críticos se comprometen a mantener la protección de los datos y a hacer buen uso de los datos obtenidos para su divulgación con fines científicos.

Resultados

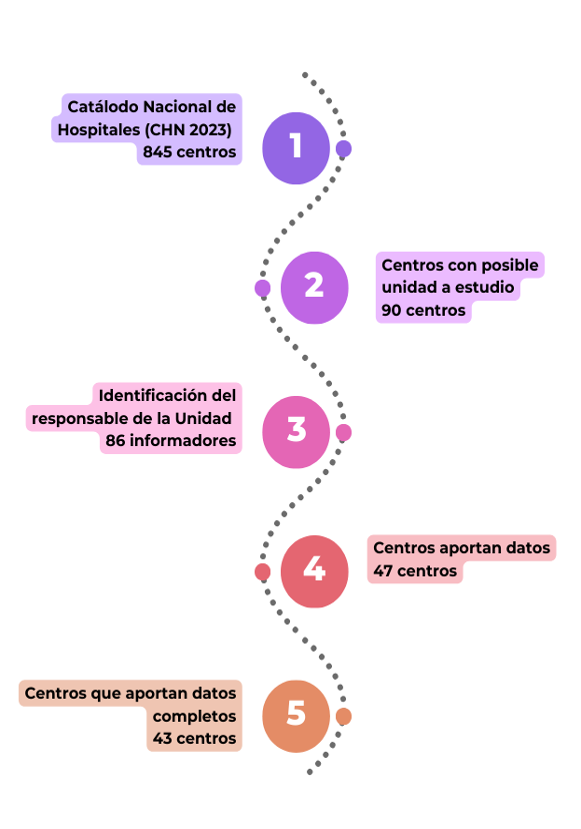

En el Catálogo Nacional de Hospitales (CNH 2023) se evidenció la existencia de 845 centros de los cuales 90 cumplían los criterios de inclusión del proyecto, siendo finalmente 43 unidades las que aportaron datos al estudio (figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo de selección

y participación de centros.

Figura 1. Diagrama de flujo de selección

y participación de centros.

1. Contactos y datos generales del hospital

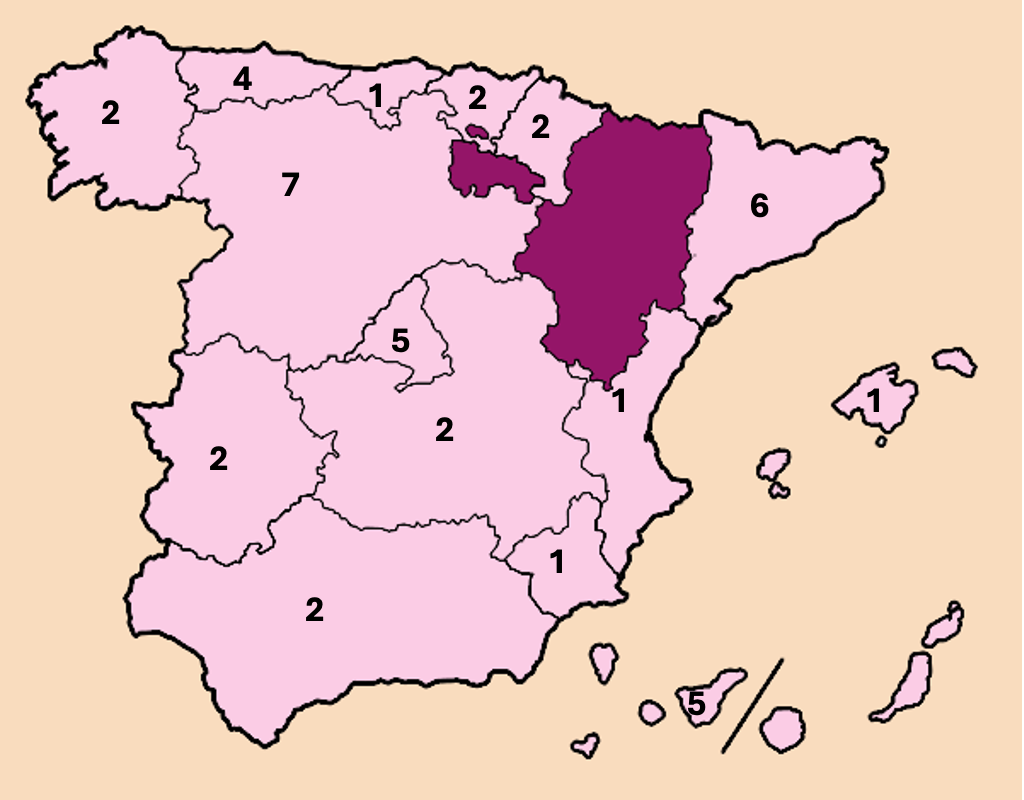

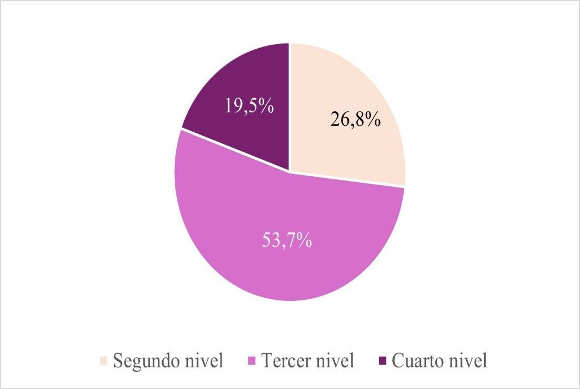

Se ha obtenido representación de 15 de las 17 comunidades autónomas (CC.AA.) españolas (con la excepción de La Rioja y Aragón) (figura 2). Respecto al carácter de los centros, el 73% de ellos eran de tercer y cuarto nivel asistencial (figura 3); el 91%, de carácter público, y el 95,3% eran hospitales universitarios. La población de referencia de cada una de las unidades rondaba las 300.000 personas [236.003] y estas unidades formaban parte de un instituto o área en el 52,5% de los casos (n=21). La mediana de ingresos anuales estaba en torno a 925 [581].

Figura 2. Mapa por CCAA de centros que

participan en el registro.

Figura 2. Mapa por CCAA de centros que

participan en el registro.

Figura 3. Nivel asistencial de los centros participantes.

Figura 3. Nivel asistencial de los centros participantes.

2. División unidad de agudos / críticos cardiovasculares

Como muestra de la heterogeneidad de las UCC, se han obtenido 14 denominaciones diferentes del propio servicio (UCI genegeneral, cuidados agudos cardiovasculares, cuidados coronarios e intermedios, etc.), si bien las más frecuentes han sido unidad coronaria y unidad de cuidados críticos (25,6% cada una de ellas). El 56% (n=24) de las unidades tenían una antigüedad superior a los treinta años.

En cuanto al número de camas totales en la unidad, se obtuvo una mediana de 12 camas [9]. El 27,9% de las unidades se dividían en cuidados críticos e intermedios y en estos casos la mediana de camas para pacientes críticos era de 10 [3] y para pacientes intermedios de 6 [8].

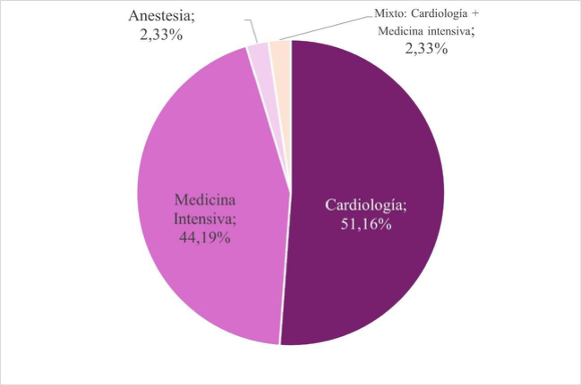

Tal como se muestra en la figura 4, el 51,1% de las unidades (n=22) dependía del servicio médico de cardiología y el 44,1% de medicina intensiva (n=19). En cuanto al cargo responsable de enfermería de las UCC, la denominación más habitual era la de supervisor (74,4%, n=32), quienes tenían también a su cargo otras unidades en el 54,8% de los casos (n=23) y el 30,2% con más de diez años de experiencia en el puesto.

Figura 4. Dependencia de las unidades participantes.

Figura 4. Dependencia de las unidades participantes.

3. Datos estadísticos/asistenciales

Se obtuvo una estancia media bruta de 4,05±0,3 días, mientras que la ajustada a casuística resultó de 1,97±1,02 días, esto se traduce en un alto índice de rotación de pacientes, con sus correspondientes procesos de ingreso/alta. En el 65,1% de los casos se realizaban altas a domicilio directas desde la unidad y la tasa de mortalidad fue de 3,75%.

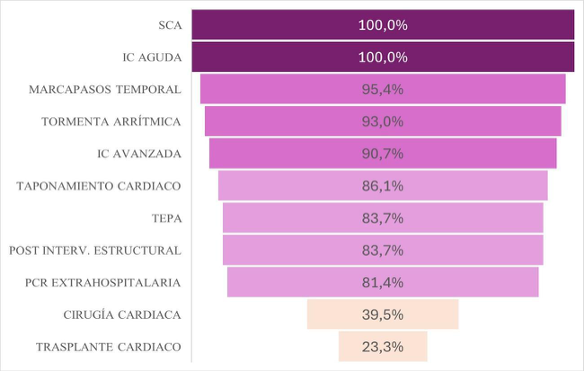

En cuanto a las patologías atendidas en las UCC, la totalidad de los centros trataban el síndrome coronario agudo y la insuficiencia cardíaca aguda (figura 5). Solo uno de los centros participantes no tenía implantado el programa de atención al código infarto. Se atendían pacientes con dispositivos de asistencia circulatoria en el 57,1% de las unidades (n=24), siendo el más utilizado el dispositivo de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) (n=20), seguido del IMPELLA (n=18) y del balón de contrapulsación intraaórtico (n=17). En contrapartida, únicamente el 39,5% de los servicios atendían a pacientes posoperados de cirugía cardíaca y en el 23,2% de los casos al trasplante cardíaco.

Figura 5. Patologías más prevalentes en las UCC.

SCA: síndrome coronario agudo; IC: insuficiencia cardíaca; TEPA: tromboembolismo pulmonar agudo; Interv:

intervencionismo;

PCR: parada cardiorrespiratoria

Figura 5. Patologías más prevalentes en las UCC.

SCA: síndrome coronario agudo; IC: insuficiencia cardíaca; TEPA: tromboembolismo pulmonar agudo; Interv:

intervencionismo;

PCR: parada cardiorrespiratoria

4. Recursos humanos (RR.HH.)

En cuanto a RR.HH., la mediana de enfermeras de plantilla en la unidad era de 25 enfermeras [18] y la de técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) de 16 [14]. En el 86% de las UCC, existía un procedimiento/protocolo de acogida a personal de nueva incorporación en la unidad.

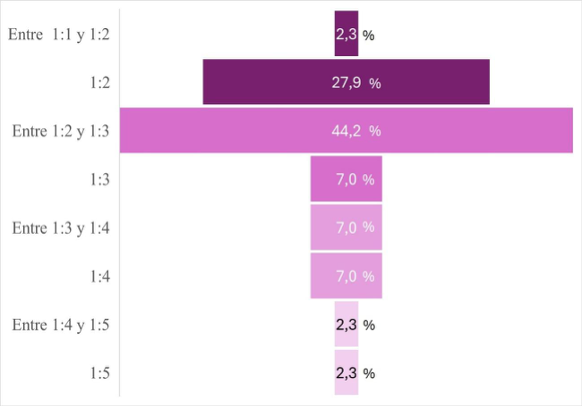

La ratio enfermera/paciente más frecuente era entre 1:2/1:3 (44,2%, n=19) (figura 6). Además, el 69% de las unidades no tenía establecido un sistema de medición de las cargas laborales de enfermería.

En el 20,9% (n=9) de las unidades la ratio de las enfermeras no se mantenía constante en todos los turnos y en el 18,6% (n=8) tampoco se garantizaba durante los fines de semana. En ambos casos, la ratio empeoraba, disminuyendo el número total de enfermeras sin que fuera pareja una disminución en el número total de pacientes atendidos en la unidad. En situaciones de complejidad, se podía mejorar la ratio “siempre” en el 14% (n=6) de las ocasiones y “a veces” en el 74,4% (n=32). Para ellos, la enfermera adicional procedía del área de críticos en el 55,6% (n=15) de los casos, del retén o plantilla volante en el 29,4% (n=10) o del propio equipo de la unidad, ajustando descansos o días de libranza, en el 29,4% (n=10).

El turno rotatorio (mañanas, tardes y noches) era el más frecuente (62,8%, n=27), seguido de los turnos de 12 horas (27,9%, n=12) y los turnos fijos (9,3%, n=4).

El 31% (n=13) de las unidades compartía su personal con otros servicios, mayoritariamente, con otras unidades de intensivos del hospital (53,8%, n=7). Además, en el 53,8% de los casos, las enfermeras de las UCC participaban en traslados tanto intrahospitalarios como extrahospitalarios.

Figura 6. Ratio enfermera-paciente de las unidades encuestadas.

Figura 6. Ratio enfermera-paciente de las unidades encuestadas.

En el 9,3% (n=4) de las UCC, se contaba con personal de fisioterapia propio de la unidad, aunque el acceso a otros profesionales como psicólogos y terapeutas ocupacionales estaba disponible a través de interconsulta en el 48,8% (n=21) y en el 72,1% (n=31) de los casos respectivamente.

5. Formación

El 38,1% (n=16) de las unidades no tenían una lista de contratación específica para críticos. En el 35,7% de los centros (n=17), las enfermeras participaban en equipos multidisciplinares, especialmente en el equipo de parada cardiorrespiratoria (n=11).

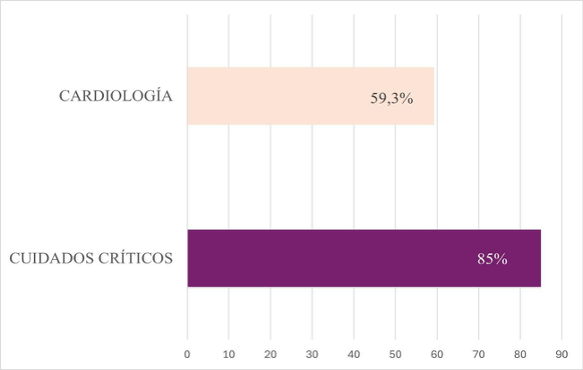

Las enfermeras que trabajan en UCC con dependencia de cardiología, tenían mayor formación de máster que aquellas que lo hacían en UCC dependientes del servicio de medicina intensiva (18,68% vs 14,15%). Sin embargo, la formación posgraduada del personal enfermero era mayoritaria en cuidados críticos que en cardiología (85%, n=22 vs 59,3%, n=16) (figura 7).

La media de enfermeras con doctorado era de 1,2±0,49 y solamente el 11,5% (n=5) de las unidades disponía de enfermera de práctica avanzada (EPA) en críticos.

Figura 7. Formación posgrado de las enfermeras.

Figura 7. Formación posgrado de las enfermeras.

No existía programa formativo en críticos para personal de enfermería en el 55,8% de los centros. En cambio, en el 93% de las unidades se realizaban sesiones enfermeras con carácter formativo, donde un 81,4% disponía de sala de formación propia. En el 100% de los casos existían protocolos inherentes de la unidad relacionados con procedimientos y utilización de aparataje. A su vez, la industria también ejercía un papel formador en el 67,4% de las unidades. En el 93% de los centros existía rotación de estudiantes de grado de enfermería y en el 39,5% estudiantes de TCAE.

En cuanto a los cargos responsables, el 51,2% (n=22) eran diplomados, tenían formación posgrado el 48,8% (n=21), mayoritariamente en cuidados críticos (66,7%, n=14) y gestión (57,1%, n=12). El 2,3% (n=1) tenían estudios de doctorado y el 4,6% (n=2) estaban cursándolos.

6. Recursos materiales

En relación con los recursos materiales, las UCC estaban dotadas de un alto nivel de equipamiento/aparataje.

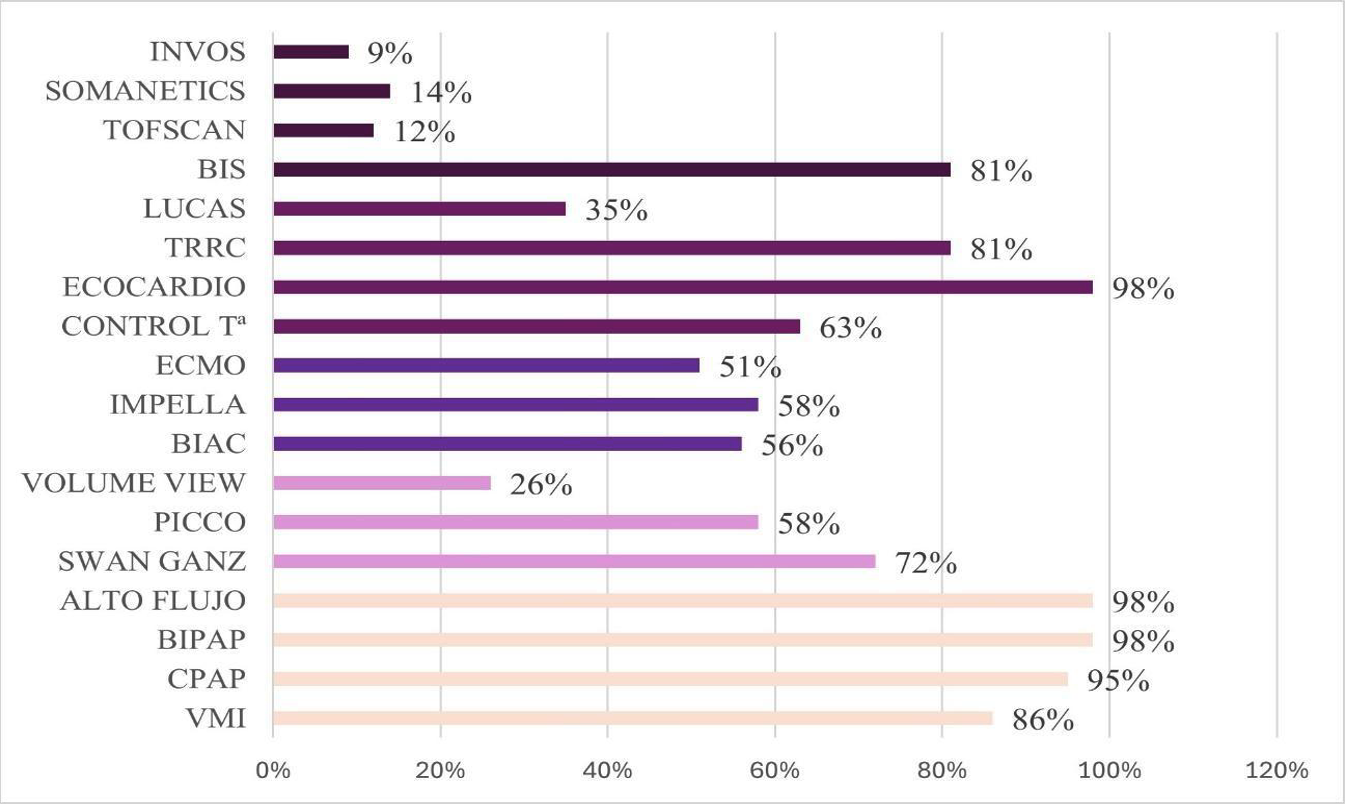

Para el soporte respiratorio, el 98% de las unidades contaba con dispositivos de ventilación mecánica no invasiva, el 98% con cánulas nasales de alto flujo y el 86% con dispositivos de ventilación mecánica invasiva.

La monitorización cardíaca avanzada estaba presente en el 72% de las UCC mediante catéter de Swan-Ganz, seguido de sistema PICCO en el 58% y Volum View en el 26% de las unidades.

Se utilizaban dispositivos de medición de la actividad cerebral en el 81% de los centros, manteniendo el mismo porcentaje para las terapias de reemplazo renal continuo.

El personal de enfermería llevaba a cabo punciones arteriales o venosas ecoguiadas en el 74,4% de las unidades.

El 69,7% de los hospitales contaba con formato de registro clínico electrónico, el 60,4% de las unidades tenía dispensación automática de medicación y el 51,1%, sala de técnicas con rayos X en la propia unidad.

En la figura 8 aparecen en detalle los distintos recursos materiales de las UCC participantes.

Figura 8. Recursos materiales de las UCC.

BIS: índice biespectral; TRRC: terapia de reemplazo renal continuo; T.ª: temperatura; ECMO: oxigenación

por membrana extracorpórea;

BIAC: balón de contrapulsación intraaórtico; BIPAP: presión positiva de dos niveles en la vía aérea; CPAP:

presión

positiva continua en la vía aérea; VMI: ventilación mecánica invasiva.

Figura 8. Recursos materiales de las UCC.

BIS: índice biespectral; TRRC: terapia de reemplazo renal continuo; T.ª: temperatura; ECMO: oxigenación

por membrana extracorpórea;

BIAC: balón de contrapulsación intraaórtico; BIPAP: presión positiva de dos niveles en la vía aérea; CPAP:

presión

positiva continua en la vía aérea; VMI: ventilación mecánica invasiva.

7. Aspectos organizativos

En el 69,8% de las unidades encuestadas se realizaba el pase de visita médico-enfermera y en el 65,1% las enfermeras participaban en el cambio de guardia o sesión diaria.

En lo relativo a temas de humanización, la duración de la visita por parte de las familias a los pacientes era de entre 2-6 horas diarias en el 34,9% de las unidades, estando establecido un turno de visita de mañana y tarde en el 90,7% y un sistema de puertas abiertas en el 34,9% de los centros (n=15).

Se permitía el uso de móviles en el 93% de las unidades (n=40) y los pacientes tenían acceso a televisión en el 81,4% de las mismas (n=35).

Discusión

El estudio MAREC Críticos forma parte del Proyecto MAREC5 de la AEEC como iniciativa del grupo de cuidados críticos cardiovasculares. Este estudio es una oportunidad para obtener información de referencia en el área de críticos cardiovasculares, ya que no existe evidencia anterior y, por tanto, nos permite tener una visión muy aproximada de la situación de la enfermería en las UCC en España.

La colaboración de enfermeras de prácticamente todo el territorio nacional ha permitido poder obtener una amplia representación. Se ha podido comprobar que la situación actual de la enfermería española en unidades donde se ingresan pacientes con patología cardíaca aguda, en estado crítico o con elevado riesgo vital, es diversa y compleja. La coexistencia de unidades de cuidados críticos dependientes de los servicios de medicina intensiva y de UCC vinculadas a cardiología evidencia esta complejidad.

Esta diversidad comienza con la denominación de las unidades que han participado en el MAREC Críticos, que alcanzó 14 nombres diferentes. Algo más de la cuarta parte de las unidades atienden simultáneamente a pacientes críticos y pacientes de intermedios (no críticos, pero con elevado riesgo vital). La configuración más habitual es de 12 camas, con una leve predominancia de unidades dependientes de los servicios de cardiología sobre las de medicina intensiva.

La heterogeneidad observada en las denominaciones y estructuras de las UCC refleja la diversidad en la organización del sistema de salud y es algo transversal a todos nuestros resultados.

Los datos estadísticos en cuanto a estancia media bruta y ajustada a casuística revelan un alto índice de rotación y un flujo constante de pacientes. Esto se traduce en una presión sobre los recursos disponibles y un desafío para mantener estándares óptimos de atención. La tasa de mortalidad es relativamente baja en comparación con otros contextos internacionales, lo que sugiere que las unidades están logrando resultados favorables a pesar de la elevada carga asistencial6-8.

En relación con la ratio enfermera/paciente, es crucial considerar cómo esta influye en la calidad del cuidado y los resultados clínicos. La ratio habitual en críticos es de 1:2/1:3 dependiendo de la complejidad del paciente, y en casos de pacientes portadores de dispositivo ECMO puede requerir una reducción de la ratio a 1:19-11. En nuestro estudio, una de cada cinco unidades mantiene una ratio superior a 1:3. La medición de la carga asistencial en estas unidades, a través de escalas validadas como la Nursing Activities Score (NAS), cobra especial importancia ya que estudios previos han demostrado que una ratio adecuada entre enfermeras y pacientes está asociada con menores tasas de mortalidad y complicaciones12-14. La mortalidad hospitalaria es un indicador de calidad asistencial, por ese motivo adecuar la plantilla a las necesidades reales de los pacientes impacta positivamente en la seguridad y eficiencia del sistema sanitario15.

El hecho de que más de un tercio de las unidades no cuente con una lista específica para la contratación de personal es llamativo a la par que preocupante, pues permite que enfermeras sin formación especializada atiendan a pacientes en situaciones críticas, lo que podría comprometer la seguridad del paciente y los resultados en salud16, 17.

En la misma línea, la ausencia de programas formativos específicos resalta una brecha importante en la capacitación continua necesaria para enfrentar los desafíos actuales en el manejo del paciente crítico, cada vez más complejo en relación con la tecnificación de las prácticas. La atención a pacientes agudos requiere habilidades específicas y conocimientos actualizados; por lo tanto, sería interesante el establecimiento de criterios unificados para la contratación y formación del personal de estas unidades16, 17.

La baja representación en críticos de enfermeras con doctorado y de EPA (figura designada por la institución, con estudios al menos de máster y que actúa como referente a nivel asistencial, docente e investigador) indica que hay un potencial limitado para fomentar investigación e innovación dentro del ámbito de las UCC. La promoción de estudios avanzados entre el personal, a la par que poder contar con líderes académicos dentro del equipo, podría ser clave para mejorar las prácticas basadas en evidencia y fomentar un enfoque más científico en el cuidado crítico cardiovascular6.

La atención cardiovascular aguda es un reto para todos los profesionales que la conforman, ya que no existe una formación reglada que capacite al profesional para la atención segura y de calidad a estos pacientes críticos. Médicos y enfermeras deben estar formados tanto en el paciente crítico como en el paciente cardiológico agudo. La evidencia refleja que existe una relación directa entre los profesionales con amplia experiencia cardiológica y mejores resultados18. La falta de una especialización en España genera que la formación no sea reglada y que existan profesionales formados en cuidados cardiológicos y otros en críticos. A nivel europeo, sí existe una certificación para cardiólogos a través de la Association for Acute CardioVascular Care (ACVC)19.

Respecto a las enfermeras, la Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professions (ACNAP) publicó en 2015 y actualizó en 2023, el Core Curriculum for Cardiovascular Nurses and Allied Professionals, donde se describen las competencias básicas y las necesidades formativas de las enfermeras que trabajan en el ámbito de la cardiología20.

En relación con la atención cardiovascular aguda, se identifican seis áreas formativas, siendo en su mayoría más específicas del cuidado cardiovascular. Recientemente, se ha aprobado por el Consejo General de la Enfermería de España el Marco de actuación de la enfermera en cuidados de salud cardiovascular, donde se recogen todas las competencias necesarias para la atención segura y de calidad del paciente crítico cardiológico21.

En consonancia con lo propuesto en el Manual de Buenas Prácticas de Humanización en Cuidados Intensivos, casi la totalidad de las unidades permite el uso de dispositivos móviles y la gran mayoría disponen de televisión para sus pacientes. Con respecto a los horarios y condiciones de las visitas, vuelve a existir gran heterogeneidad; sin embargo, cabe destacar que algo más de una tercera parte de las unidades del estudio tienen un sistema de visita de puertas abiertas22.

Contrastándolo con los resultados del estudio de Escudero et al.,23 se observa cómo actualmente existe una tendencia creciente en el régimen de visitas y en la integración de puertas abiertas durante las 24 horas por parte de las UCC encuestadas. Obviamente, aún no se alcanzan los objetivos deseados por el Proyecto HUCI, motivo por el cual se deberían estudiar los factores o causas que frenan la implementación de un horario abierto en nuestro medio.

En este mismo sentido, Rosa et al.24 constata cómo un modelo de visitas prolongadas se asocia con una menor incidencia de delirio, menor duración del delirio/coma y de la estancia en la UCI.

Conclusiones

El estudio MAREC Críticos es el primer análisis exhaustivo sobre las UCC en España, revelando una gran diversidad en su organización y recursos, señalando tanto avances como desafíos. Destaca la importancia de mejorar la formación y la adecuación de los recursos para garantizar una atención de calidad.

Las enfermeras de las UCC tienen mayor formación en cuidados críticos que en cardiología, lo que indica una oportunidad para especializarse más en este ámbito. Además, los estudios de posgrado no son obligatorios en todas las UCC, lo que genera variabilidad en el nivel de especialización. Implementar formación continua obligatoria podría homogeneizar la capacitación.

La escasa presencia de figuras como la EPA y la enfermera doctora limita la toma de decisiones y el desarrollo de nuevas estrategias de atención, por lo que es esencial fomentar su inclusión. Asimismo, la adecuada ratio enfermera-paciente es clave para reducir eventos adversos y costes, destacando la necesidad de ajustar esta relación según la complejidad de cada paciente con base en análisis de cargas de trabajo.

La calidad educativa y la experiencia clínica de las enfermeras impactan directamente en los resultados de los pacientes. Con el aumento de la complejidad de los casos y de la tecnificación de la asistencia, es fundamental contar con equipos multidisciplinarios bien formados y recursos adecuados para afrontar estas demandas.

En resumen, aunque el estudio MAREC Críticos ofrece una visión valiosa de la situación actual, también subraya la necesidad de generar más evidencia científica y continuar mejorando la formación, los recursos y los procesos en la atención cardiovascular aguda.

Limitaciones

La existencia de otras sociedades científicas de enfermería en críticos, con sus propios objetivos y líneas de trabajo, puede haber generado una menor participación en nuestro estudio. No obstante, la convivencia con enfermeras de diferentes asociaciones debe ser una oportunidad para sinergias futuras con base en la mejora de la atención crítica cardiovascular.

Ciertamente, la tasa de respuesta ha sido menor que la esperada y a priori podría implicar cierto sesgo de selección, pero tras analizar los resultados (heterogeneidad de las UCC en cuanto a recursos y organización, participación de 15 CC.AA.), consideramos que los hallazgos obtenidos pueden ser representativos y reflejan la situación actual de las UCC a nivel nacional.

Por otro lado, al ser un estudio transversal somos conscientes de que, ante la evolución de la cardiología intensiva y la tecnificación de los cuidados, el marco descrito de las UCC puede llegar a ser cambiante en el tiempo exigiendo nuevos estudios en el futuro.

Agradecimientos

Queremos agradecer a todas las personas que han colaborado en el proyecto, ya que sin su tiempo y aportación habría sido imposible llevar a cabo este estudio.

Centros colaboradores según orden de participación

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, Hospital Universitari Son Espases, Complejo Hospitalario de Segovia, Hospital Centro Médico de Asturias, Consorci Hospitalari Provincial de Castelló, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz, Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Universitario Virgen Macarena, Hospital Universitario de La Palma, Hospital Clínico Universitario de Valladolid, Hospital General Universitario de Ciudad Real, Hospital Germans Trias i Pujol, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Hospital Universitario Central de Asturias, Hospital Santa Bárbara, Hospital Universitari Vall d‘Hebron, Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres - Hospital San Pedro de Alcántara, Hospital Universitario de Salamanca, Hospital Universitario 12 de Octubre, Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Clínica Universidad de Navarra, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Hospital Universitari Parc Taulí, Hospital Universitario Clinico San Cecilio, Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, Hospital Universitario de Basurto, Hospital Universitario de Cruces, Hospital Universitario de Navarra, Hospital Virgen de la Luz, Hospital Universitario de Burgos, Hospital Universitario Príncipe de Asturias, Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, Hospital Universitario Hospiten Rambla, Complexo Hospitalario Universitario a Coruña, Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Hospital Universitario de Fuenlabrada, Hospital Universitario de Cabueñes y Complejo Asistencial Universitario de Palencia.

Conflictos de intereses: ninguno.